長崎NEXTスタイル「実用化に向け 五島で実験進む『潮流発電』」

長崎NEXTスタイル「実用化に向け 五島で実験進む『潮流発電』」 長崎県の五島で、国内初の潮流発電実験が進められています。このプロジェクトは、海底に流れる潮の力を利用して電力を生成する新たな再生可能エネルギーの実用化を目指しています。潮流発電は、離島地域の安定した電力供給源としても期待されており、その可能性を探るための取り組みが始まりました。 実験に使用される潮流発電機は、高さ23メートル、出力1100kWを誇り、一般家庭約800世帯分に相当する年間241MWhの電力を生成することができます。このプロジェクトを推進しているのは、九州を中心に再生可能エネルギー事業を展開する「殿未来エナジ」。環境省からの委託を受け、2019年度から実験が行われています。 潮流発電は、潮の流れによって生じる海水の動きを利用して、発電機の羽根を回し電気を生成します。その際、潮流が速い海底に設置されるため、漁業との両立が可能で、船の航行にも影響を与えません。実験の第一段階では発電に成功し、次の段階として出力を2倍に改造する計画が進められています。この改造作業は、イギリス製の発電機をもとに地元の三菱長崎機構が担当し、ブレードの角度を調整する機能を追加しました。これにより、潮流の変化に応じて発電効率を最大化することが期待されています。 今回の実験では、潮流発電機で生成された電気を実際に電力系統に送電する国内初の試みも行われます。発電機は水深40メートルの海底に設置され、作業は順調に進み、来年度初めから五島地区への送電が予定されています。この取り組みにより、現在ディーゼル発電機に依存している離島地域の電力を将来的には潮流発電で賄うことを目指しています。 プロジェクト関係者は、地域との協力を重視し、安定した電力供給を実現するための再生可能エネルギーの導入に努めています。潮流発電の効率を最大化するため、常にブレードの角度を調整し、計算通りの発電量を維持することが目標です。将来的には、電池との組み合わせによって、離島のベース電源として実用化を図ることを目指しています。 長崎初の再生可能エネルギーとして注目を集める潮流発電は、今後1年間の実証実験を通じて耐久性やメンテナンス面での課題を明らかにし、実用化や商用化に向けたビジネスモデルの構築を目指します。この取り組みが成功すれば、持続可能なエネルギー供給の新たな道を切り開くことになるでしょう。

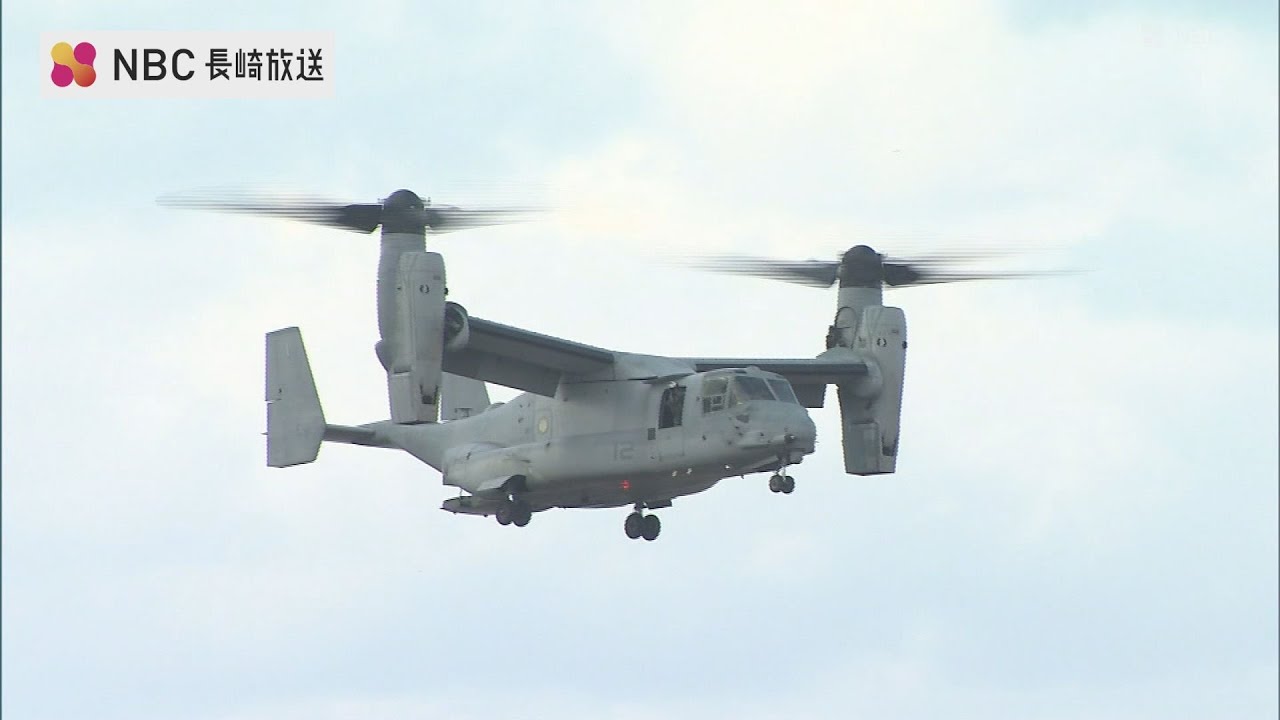

日米のオスプレイが陸上自衛隊相浦駐屯地に飛来 日米合同訓練で8機

日米のオスプレイが陸上自衛隊相浦駐屯地に飛来し、日米合同訓練「アイアンフィスト」の一環として8機が参加しました。この訓練は、佐世保市の陸上自衛隊相浦駐屯地において行われ、アメリカ海兵隊のオスプレイ4機と陸上自衛隊のオスプレイ4機が同時に飛来しました。 今回の訓練では、日米のオスプレイを使用して陸上自衛隊水陸機動団の隊員41人を輸送し、地上展開を行いました。防衛省によると、日米のオスプレイが同時に参加した訓練は過去に熊本県で実施されたことがありますが、長崎県内では初めての試みです。これにより、日米間の連携強化が図られています。 また、訓練の一環として自衛隊の大型ヘリ4機による車両の積み込み訓練も行われ、参加者は多様な運用能力を確認することができました。日米合同訓練「アイアンフィスト」は来月7日まで続く予定で、陸上自衛隊はこの訓練を通じて、両国の軍事協力の強化に努めています。 今後の訓練でも、両国の連携を深めるための様々な活動が期待されており、自衛隊とアメリカ海兵隊との協力体制が一層強化されることが見込まれています。訓練の成功は、地域の安全保障に寄与することが期待されており、日米の防衛協力の重要性が再確認される機会となっています。

事故の直前までパトカーの追跡受けていた乗用車が石垣に衝突 男性1人死亡 北九州市

北九州市での悲劇的な交通事故が報じられています。今朝0時過ぎ、北九州市文字のT次で、乗用車が道路沿いの石垣に衝突し、運転していた20代の男性が死亡しました。この事故は、同市小倉北区のJR小倉駅前を走行中、前方のライトが消えた状態で発生しました。 事故の直前、この乗用車はパトカーに追跡されており、警察によると追跡活動には問題はなかったとのことです。追跡の理由や具体的な状況については現在調査中であり、警察は詳細を明らかにするために引き続き捜査を進めています。 現場では、事故の影響で交通が一時的に混乱しましたが、警察が迅速に対応し、安全を確保しました。目撃者の証言によれば、車両の速度はかなり速かったとのことです。事故の原因や運転手の状態についても、今後の捜査によって明らかにされることが期待されています。 この事故は、交通の安全に対するさらなる注意喚起を促すものとなっています。北九州市では、交通事故防止に向けた取り組みが進められている中、今回の悲劇が再発しないことを願うばかりです。