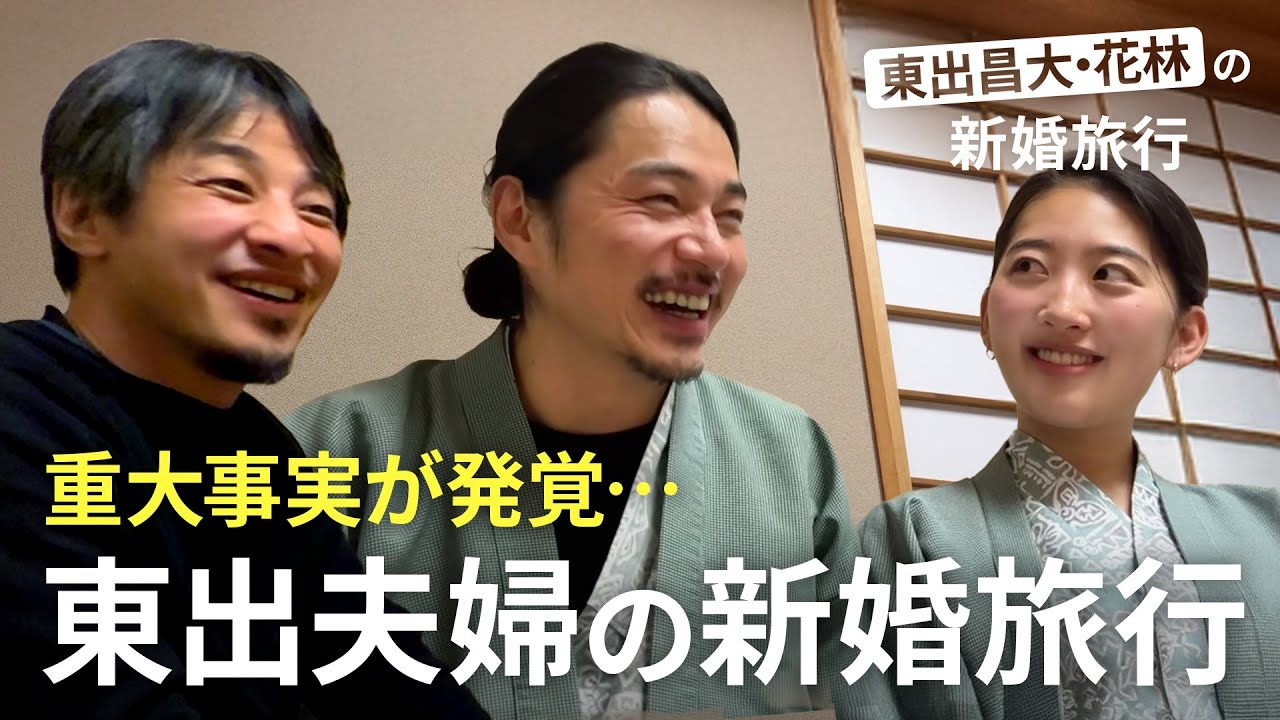

東出昌大の妻メディア初登場!新婚生活にひろゆきが質問攻め!?|『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』ABEMAで無料配信中 #せかはて #東出昌大 #ひろゆき

ABEMAの新番組『世界の果てに、東出・ひろゆき置いてきた』が話題を呼んでいる中、俳優の東出昌大の妻であるカリンさんが初めてメディアに登場し、新婚生活についての興味深いトークを展開しました。特に、ひろゆきとの軽妙なやり取りが視聴者の関心を引きつけています。 番組では、東出夫妻の新婚生活の様子が語られました。カリンさんは、二人のデートはほとんどなく、仕事の合間に出かける程度であることを明かしました。「新婚旅行はまだ行っていませんが、初めてのデートはしたいですね」とカリンさんは笑顔で語り、普段の忙しさが影響していることを示唆しました。 また、ひろゆきは「東京に行くことはあまりない」と東出に質問を投げかけ、二人での東京旅行が実現していないことを指摘しました。カリンさんは「特に東京に行きたい理由もない」と語り、日常生活の中で楽しんでいる様子を見せました。 その後、家族の食事会についても触れ、両家が集まった際の楽しい雰囲気を伝えました。カリンさんは、父親が仕事で不在だったため、母親と一緒に過ごすことになり、その時間を楽しんだと話しました。 一方で、カリンさんは「主人は自由を大切にしている」と述べ、相手に対する干渉が少ない関係性を強調しました。これに対し、ひろゆきは「お互いに自分のペースを尊重している」と共感を示しました。 さらに、二人の未来についても話題が及び、カリンさんは「来年子供が生まれるので、しばらく仕事をお休みする予定です」と語りました。東出もこれに同意し、「子供が生まれたら、最初の数ヶ月は一緒に過ごしたい」との考えを示しました。 番組の内容は、視聴者にとって新婚生活のリアルな一面を垣間見る貴重な機会となり、多くのファンからの反響を呼んでいます。今後の展開にも注目が集まります。

関東三大梅林 越生“梅まつり”始まる

関東三大梅林の一つである埼玉県越生町で、毎年恒例の「梅まつり」が本日、華やかに幕を開けました。園内には約1000本の梅の木が植えられており、白髪梅や紅梅を含む33種類の梅が訪れる人々を迎えています。現時点では梅の花はまだ咲き始めたばかりですが、来月中旬には見頃を迎える予想です。 越生梅まつりは、毎年多くの観光客を引き寄せる人気のイベントであり、今年も多くの来場者が訪れることが期待されています。梅の花が咲く様子は、春の訪れを感じさせるものであり、地域の特産品やグルメも楽しむことができます。梅の香りに包まれた園内では、散策を楽しむ家族連れや友人同士の姿が見られ、賑やかな雰囲気が漂っています。 祭りは来月16日まで開催される予定で、今月下旬から来月上旬にかけてが特に見頃となる見込みです。この時期には、梅の花が一斉に咲き誇り、訪れる人々に美しい景色を提供します。越生町は梅の名所として知られており、訪れる価値のある場所です。 梅まつりの期間中は、様々なイベントや地元の特産品の販売も行われるため、観光客にとって多彩な体験が待っています。今年の梅まつりは、地域の文化を体験しながら、梅の美しさを楽しむ絶好の機会です。越生の梅の花とともに、春の訪れを感じるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

コメの値段、なぜ高い? 背景に農家の苦境も 「コメを作れない」と廃業続出【サンデーモーニング】

コメの値段、なぜ高い? 背景に農家の苦境も 「コメを作れない」と廃業続出 近年、日本でコメの価格が急騰している。特に、昨年と比較して「こしひかり」の価格が約1.7倍に達し、多くの消費者からは悲鳴が上がっている。この状況を受けて、政府は保有する備蓄米の放出を発表し、価格の下落を目指す方針を示した。 価格高騰の背景には、一部の業者による在庫のため込みや流通の停滞が指摘されている。これにより、農家たちは「米を作れない」との嘆きの声を上げており、農業の現場での苦境が浮き彫りとなっている。特に、農水省のデータによれば、コメ作りによる年間平均所得はわずか10万円にも満たず、多くの農家が廃業に追い込まれている状況だ。 戦後、日本の農業はコメ作りを中心に発展してきたが、1970年代から始まった生産調整政策や貿易自由化の波により、農家は厳しい状況に置かれている。農産物の自由化が進む中で、米だけは特別に保護されてきたが、近年はその特権も薄れている。これにより、一部の中小農家が淘汰され、大規模農家だけが生き残る構図が形成されている。 また、農業従事者の数はこの20年で半減し、平均年齢は69歳に達するなど、高齢化も進行中である。これにより、若い世代の農業離れが顕著になっており、持続的な米作りが危機的な状況に陥っている。専門家は「このままでは日本の稲作が崩壊する」と警鐘を鳴らしている。 このような状況に対して、農業政策の見直しが求められている。政府は農家を支援し、持続可能な農業を実現するための仕組みを構築する必要がある。消費者が高い価格で米を購入する一方で、生産者の所得は低迷しており、両者のバランスを取ることが重要である。 米は日本人の主食であり、食卓に欠かせない存在である。今後、農業の未来を見据えた政策が求められる中で、消費者、農家、政府が連携し、持続可能な農業を実現するための道筋を探る必要がある。